„Campus-Report“ zu Katastrophenübung am Universitätsklinikum Heidelberg

Roman Jaburek: Ja, herzlich Willkommen zur heutigen Sonderausgabe, kann man schon sagen, zum Campus Report. Mein Name ist Roman Jaburek. Und heute geht es um das Thema Katastrophen-Übung am Uniklinikum Heidelberg. Gehen wir mal davon aus, wenn es zu einem Unfall in der BASF zum Beispiel kommt in Ludwigshafen, da können ja viele Menschen verletzt werden oder genauso, wenn ein Zug entgleist, es auf der Autobahn einen Busunfall gibt. Und deshalb hat das Uniklinikum Heidelberg heute in der neuen Chirurgie den Ernstfall geprobt. Bei dem sogenannten Massenanfall von Verletzten wurden rund 100 Schauspielpatientinnen und Schauspielpatienten ins Klinikum gebracht. Auch Dr. Simon und die Schauspielerin Jessica Ost waren bei den Übungen mit dabei. Jetzt sind Sie hier bei uns im Campus Report. Herzlich willkommen. Schön, dass sie sich noch die Zeit genommen haben, jetzt direkt nach der Übung.

Jessica Ost: Hallo.

Roman Jaburek: Meine Frage an Sie: Wie geht es Ihnen gerade?

Jessica Ost: Ich bin die Verletzte, die Jessica Ost. Und im Großen und Ganzen geht´s mir gut. Ich hatte zwei Verletzten-Bilder und habe da auch überlebt. Und dann geht man auch positiv aus dieser Sache raus.

Roman Jaburek: Und bei ihnen, Herr Simon?

Christoph Simon: Ja, also mir gehts auch gut. Bei mir ist es so, dass ich mich jetzt gerade nochmal kürzlich rehydrieren konnte und eine Kleinigkeit essen. Spätestens seitdem geht‘s mir gut. Aber ist schon so, dass man während des Szenarios an sowas gar nicht denkt und einfach immer so beschäftigt gehalten wurde, dass man sich darüber noch gar keine Gedanken machen musste. Und ich glaube, ich hatte schon Puls. Wir wurden ja getrackt mit EKG Monitoring.

Roman Jaburek: Wie lief das jetzt hinter den Kulissen ab? Also heute Vormittag um zehn Uhr gab es ja diesen Alarm in der Chirurgie. Und was ist dann passiert?

Christoph Simon: Dazu kann man kurz vielleicht einleitend sagen, dass ich das reguläre Dienst-Team gespielt hab. Also ich war bereits vor Ort in der Chirurgie. Ich wäre dort sicherlich im realen Leben nicht untätig gewesen, sondern hätte Narkosen betreut oder andere Notfallpatienten versorgt. Dann ist es so, wie es auch realistisch passieren würde: Das heißt, bei uns geht in der Notaufnahme ein Anruf ein, von der Leitstelle, die so ein Großschadensereignis „Massenanfall von Verletzten“, genannt MANV meistens in der Fachsprache, ankündigt. Und dann ist eigentlich immer entscheidend… es gibt mehrere Stufen… entscheidend ist immer wie viele Verletzte zu erwarten sind. Und je nachdem wird sozusagen eine unterschiedlich große Alarmierungsschleife ausgelöst. Also, unterschiedlich viele Leute informiert und ins Klinikum gerufen. Und für mich persönlich war es so, dass einfach ganz normal mein Diensthandy geklingelt hat und diesen Massenanfall an Verletzten angekündigt hat. Und das bedeutet für uns intern, dass wir möglichst schnell mit dem, was wir gerade machen, zu Ende kommen. Und dann haben wir uns getroffen in der Notaufnahme, so wie das auch unser Plan vorsieht. Wir haben uns besprochen, wie wir uns darauf vorbereiten.

Roman Jaburek: Wie geht es einem da? Also ich meine, egal ob jetzt Übung oder nicht, was passiert da in einem?

Christoph Simon: Ja, also es ist… man ist aufgeregt auf jeden Fall, weil das ja kein alltägliches Erlebnis ist. Das ist auch was, wo wir alle hoffen, dass wir es nie erleben müssen. Aber wo ich glaube, jeder durch viele Fortbildungsveranstaltungen, auch durch interne Memos ein mentales Modell von uns hat, was er da zu tun hat. Und da würde ich gerne mal das erste Positive feststellen in der ganzen Übung: Das hat extrem gut funktioniert dieses Treffen und war wirklich sehr, sehr strukturiert, wie sich die Leute abgesprochen haben, wer jetzt welche Aufgabe hat. Das ist glücklicherweise alles bei uns intern in Arbeitsanweisungen festgeschrieben, welcher Dienst welche Aufgabe einnehmen soll und was er da viel mehr zu tun hat. Und am Anfang ist es eigentlich so „Warten auf den Sturm“ erstmal, denn man bereitet sich vor und draußen ist schon viel los. Es ist viel Action im Bereich des Rettungsdienstes, aber bis die ersten Patienten dann wirklich auch im Klinikum eintreffen, das dauert erstmal.

Roman Jaburek: Jetzt haben Sie gesagt, es wurde alles koordiniert, auch in der Notaufnahme. Wie behält man dann, wenn jetzt diese 100 Schauspielpatientinnen und -patienten reinkommen überhaupt den Überblick?

Christoph Simon: Ja, das schwierig. Da hat man in der Klinik im Vergleich zur Präklinik – als Notarzt oder im Rettungsdienst – den Vorteil, dass man eben diese gewisse Vorlaufzeit hat, die der Rettungsdienst einem sozusagen verschafft, je nachdem wie nah am Klinikum des Großschadensereignis ist. Und da gibt es Strukturen dafür. Also, wir haben so Rollcontainer, die wir dann aufmachen, hinfahren. Die sind in speziellen Räumen gelagert und werden nur für so einen Katastrophenfall zum Beispiel vorgehalten, wo alles drin ist. Das Wichtigste ist erstmal: Kennzeichnungswesten. Also, dass klar ist, wer welche Position hat. Man spricht sich ab, man muss ganz viel telefonieren, man muss ganz viele Mitarbeiter von zu Hause in die Klinik bekommen. Das ist jetzt hier natürlich simuliert worden, weil die in einem anderen Gebäude gewartet haben jetzt in diesem Fall. Dann gibt es eben Strukturen, die uns helfen, das so ein bisschen zu organisieren. Sprich, wir vergeben einfach Nummern für die Patienten der Reihe nach so wie sie kommen, denn wir haben nicht die Möglichkeit, einen ganz normalen Aufnahmeprozess im Krankenhaus zu durchlaufen. Und wir haben sowas wie Sichtungskategorien. Das heißt, wir teilen die Patienten ein anhand von dem Verletzungsmuster: wie schwer sie verletzt sind und wie dringlich sie zu behandeln sind und auch wie viele Ressourcen sie binden. Also wie viele Ärzte, Pflegekräfte und bildgebende Kapazität sie benötigen.

Roman Jaburek: Wie kennzeichnen Sie diese Patienten? Also geht es dann nach leichten, mittleren und schweren Verletzungen?

Christoph Simon: So ungefähr, ja. Also, es ist ein farbcodiertes System: von „rot“, dem Schwerverletzten, der eine unmittelbare medizinische Intervention bedarf, um zu überleben. Über den Schwerverletzten, der aber noch ein bisschen aufschiebbar ist und auch erst mal kurz beobachtet werden kann… das wäre ein gelber. Zu Patienten, die gehfähig sind, zwar auch verletzt, aber nicht direkt ressourcenreiche, medizinische Versorgung brauchen, die dann Grün triagiert werden. Und dann gibt es noch weitere Sichtungskategorien, die man im Krankenhaus im Normalbetrieb überhaupt nicht kennt: also, schwarz triagierte Patienten, die verstorben sind. Oder auch blau triagierte Patienten: Das wären solche, die wahrscheinlich ohne Überlebenschance sind, die bei einer Überlastung vom Klinikum als solche ja bezeichnet werden müssten. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, mussten wir glücklicherweise in dieser Übung niemanden so kennzeichnen, sondern konnten alle mit unseren Ressourcen versorgen.

Roman Jaburek: Gibt es denn so etwas wie eine Einsatzleitung bei der Feuerwehr oder bei der Polizei, die das dann auch koordiniert vermutlich?

Christoph Simon: Ja genau. Das sehen unsere internen Strukturen so vor, dass sie initial aus zwei Oberärzten gebildet werden. Das ist einmal der Oberarzt von der Anästhesie und der diensthabende Arzt von der Chirurgie, die das dann übernehmen. Das nennt sich dann koordinierende Einsatzleitung, die den Gesamteinsatz leitet bis der reguläre Stab, der dann aus höherrangigen Vertretern des Uniklinikums besteht, übernimmt.

Roman Jaburek: Jetzt haben Sie gesagt, die alarmierten Ärzte haben schon im Nebengebäude gewartet. Und natürlich ist das entspannter als es jetzt im echten Leben wäre, wo man wirklich jeden irgendwie aus dem Samstag rausreißen muss. Wie viele Ärztinnen und Ärzte haben denn mitgemacht heute bei der Übung?

Christoph Simon: Wenn meine Informationen stimmen, müssten das 60 ärztliche Kollegen gewesen sein, nochmal 50 pflegerische Kollegen, und dann braucht man natürlich eigentlich alle, die im normalen Krankenhausalltag irgendwie beteiligt sind. Also man braucht wirklich jeden: sämtliches Assistenzpersonal, Sicherheitspersonal, Pfortenpersonal, auch Reinigungspersonal. Alle – man braucht eigentlich alle, die für den normalen Betrieb eines Klinikums benötigt werden. Diese braucht man auch, wenn man eigentlich alle Tätigkeiten – auch nur schneller sozusagen – in so einem Massenanfall von Verletzten durchführen muss. Und soweit ich weiß… also ich hab das gerade vor mir… sind wohl noch 30 nicht-ärztlich, nicht-pflegerische Mitarbeiter auch bei der Übung dabei gewesen.

Roman Jaburek: Jetzt sind Sie Anästhesist, Herr Dr. Simon – was für eine Aufgabe hatten sie?

Christoph Simon: Wir haben ja kurz schon über die Triage-Kategorien gesprochen und als Anästhesist ist man für den Erhalt der Vitalfunktionen zuständig: sowohl im OP, aber auch als Notarzt im Rettungsdienst oder auf der Intensivstation. Das sind so die drei großen Gebiete, wo wir… wo ich jetzt auch persönlich eingesetzt werde. Und das habe ich auch jetzt so in diesem Szenario umgesetzt. Ich war dann im roten Bereich zuständig. Das heißt, ich habe schwerstverletzte Patienten bekommen, die eigentlich eine sofortige Intervention bedurften. Das haben wir, da unsere normalen Notaufnahmen-Kapazitäten nicht ausreichen, auf einen Teil des OPs ausgeweitet. Also, wir haben diese Tätigkeiten, die wir normalerweise im Schockraum machen, wo wir stabilisierende Maßnahmen an den Patienten initial durchführen, natürlich auch in den normalerweise dafür vorbehaltenen Bereichen gemacht. Die sind aber sehr schnell damit überlastet. Wir haben deswegen OP-Säle und Anästhesie-Einleitungen dazu umfunktioniert. Und in diesem ganzen Bereich habe ich mich bewegt.

Roman Jaburek: Also, Sie sind auch immer hin und her gegangen, wo sie gerade gebraucht wurden?

Christoph Simon: Ja.

Roman Jaburek: Eine der schwerverletzten Patientinnen waren Sie, Frau Ost. Sie simulierten eine. Was für eine Verletzung hatten Sie denn?

Jessica Ost: Also, ich hatte eine rote Verletzung. Das heißt, ich hatte eine starke arterielle Halsverletzung gehabt, eine Schnittwunde durch herunterfallende Trümmerteile. Und ja, da war ich direkt von Anfang an in den roten Bereich sozusagen einkategoriert worden.

Roman Jaburek: Jetzt werden sie ja auch so richtig getreu dieser Verletzung geschminkt. Wie kann man sich das als Laie vorstellen, wenn man jetzt zuhört: wie sieht es aus, wenn Sie da als Schauspielpatientin reinkommen? Was passiert da im Vorfeld?

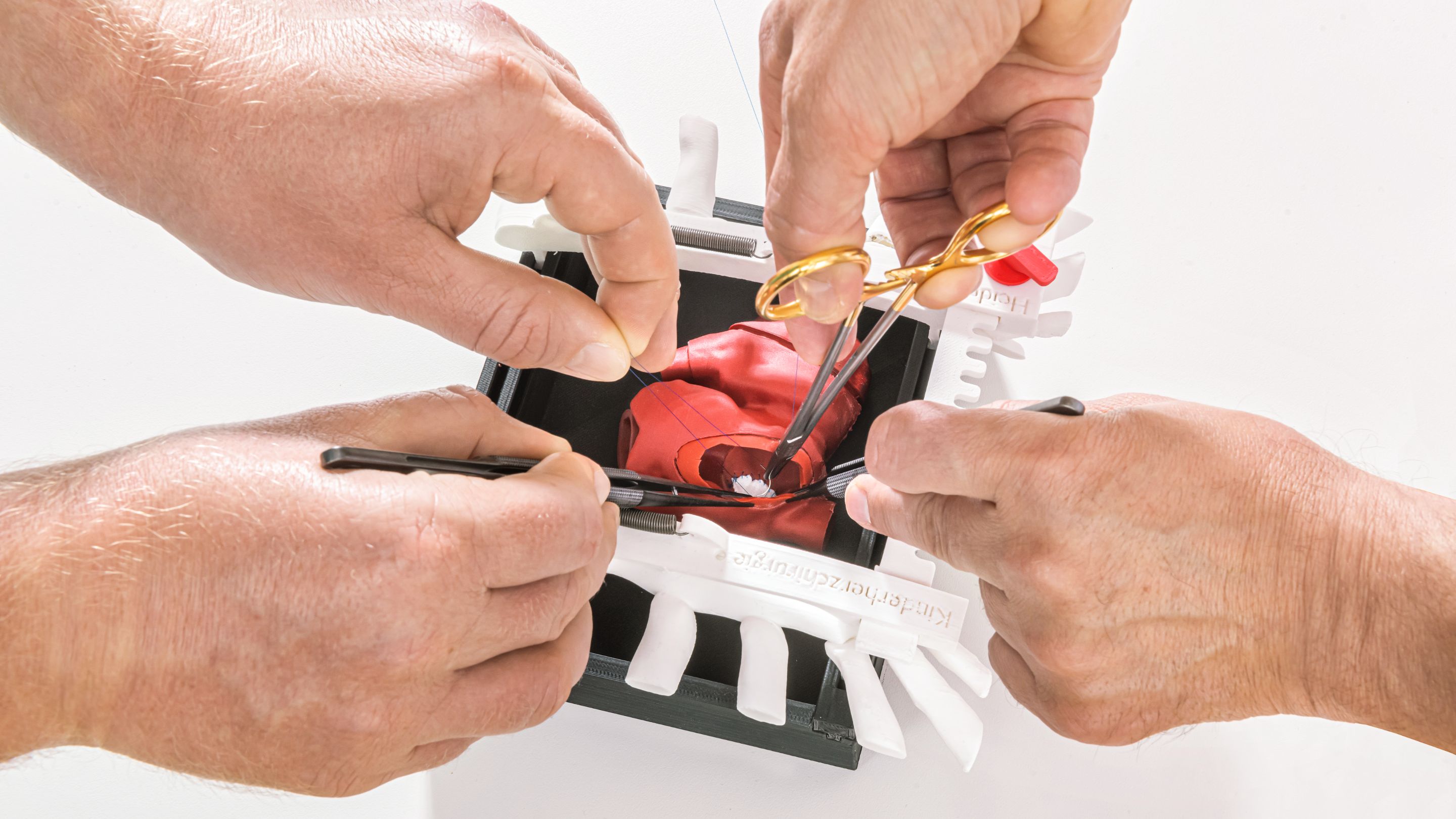

Jessica Ost: Also im Vorfeld passiert sehr viel. Das ganze Team ist im Vorfeld schon Wochen, Monaten vorher – gerade bei so einer großen Übung – schon dabei Vorbereitungen zu treffen, Material zusammen zu suchen, Knochensplitter herzustellen, Glassplitter herzustellen. Also da läuft sehr viel im Voraus. Am Tag selbst waren wir schon seit sechs Uhr unterwegs morgens. Und wir haben ab halb acht, acht schon geschminkt, sodass wir um zehn circa mit der Übung beginnen konnten, dass die ersten Verletzungen dann schon fertig waren. Generell bei schweren Verletzungen, wie solchen Halsverletzungen, wird mit Wachs, Silikon, mit Latex gearbeitet. Also, es gibt ganz verschiedene Materialien, die man verwenden kann und das wird auch verwendet. Und am besten ist es einfach, wenn es echt aussieht. Und das hoffen wir halt, dass es dann bei dem gegenüberliegenden Part auch so rüberkommt.

Roman Jaburek: Ich geh‘ mal davon aus, dass sie das auch öfter machen, eine Patientin zu simulieren. Wie bereitet man sich darauf vor? Gibt‘s da Kurse? Wie sind sie dazu gekommen?

Jessica Ost: Also, ich merke ganz oft, dass viele Leute, die das hobbymäßig machen, auch im Beruflichen oder Privaten in Hilfsorganisationen tätig sind. Oder auch in Krankenhäusern oder Arztpraxen schaffen. Das heißt, man hat ein gewisses ärztliches Wissen. Und was man nicht weiß, muss man im Vorfeld einfach in Erfahrung bringen. Und man hat immer noch Leute, die man fragen kann. Wie sieht das aus? Wie sieht die Verletzung aus? Wie sehen die Symptome aus? Wir kriegen Werte im Vorfeld gesagt. Die Frequenz vom Puls zum Beispiel, der Blutdruck. Sodass die Werte schon festgelegt sind und es für das ärztliche Personal einfacher ist. Weil nicht alles kann geschauspielert werden. Manche Werte kann man nicht beeinflussen und dann muss man diese spielerisch einbringen, sozusagen.

Roman Jaburek: Ok, jetzt frage ich mich natürlich die ganze Zeit, sind Sie denn in einem medizinischen Beruf unterwegs, Frau Ost?

Jessica Ost: Ja, ich bin gelernte Arzthelferin.

Roman Jaburek: Ah, sehr schön. Also, ist dann schon mal Grundlagenwissen da. Wie ist es jetzt für Sie? Also ich stelle mir das schwierig vor, das muss ja ziemlich professionell auch zu gehen. Es ist eine Übung und es könnte ein Ernstfall sein. Was hilft Ihnen da in dieser Rolle drin zu bleiben und in dieser schwerverletzten Person?

Jessica Ost: Ja, also zum Teil ist es die Schminke, dass man schon so den Eindruck bekommt: ok, ich bin schwerwiegend verletzt. Man überlegt sich im Vorfeld auch immer eine Geschichte. Also, hier war ja schon vorgegeben… schon Geschichten, dass es hier zu einem Einsturz kam von dem Gebäude aufgrund einer Explosion. Und das baut man für sich als Mime immer noch etwas aus. Das verschönert man. Und man kommt dann automatisch in dieses Szenario rein, sobald wir mit dem RTW Krankenwagen ins Klinikum gebracht werden.

Roman Jaburek: Wir hören jetzt mal rein: So ging es bei der Übung vorhin im Schockraum und auch im OP zu.

Klänge aus dem Schockraum, piepen, Stimmen, Vitalwerte werden gesagt.

Roman Jaburek: Also, ich krieg da richtig Gänsehaut schon beim Zuhören. Wie war das für sie, Herr Dr. Simon oder auch Frau Ost in dieser Situation, in dieser Stimmung?

Christoph Simon: Das ist tatsächlich so etwas wie ein Gefühl, das man gar nicht so richtig beschreiben kann. Wenn man auch in dieser Situation ist – eher das Gefühl erst mal, dass man gar nichts fühlt, sondern einfach wirklich seine Prioritätenliste abarbeitet und irgendwie maximal konzentriert ist. Das ist jetzt wahrscheinlich in der Übung nicht ganz so krass, wie im realen Fall. Wobei man sagen muss, dass uns da natürlich in so einem Maximalversorger zugutekommt, dass wir diese Situationen – natürlich nicht täglich – aber doch sehr häufig haben. Wir haben nur sozusagen eine maximale organisatorische Herausforderung, dass dadurch einfach alles noch schneller abläuft. Und das ist schon was, wo einem erst hinterher klar wird, dass man gestresst war. So geht es mir zumindest persönlich.

Roman Jaburek: Wie wars bei Ihnen, Frau Ost?

Jessica Ost: Generell ist es so, wenn so eine Übung losgeht und es sind viele Mimen: es ist Schreierei, es wird gestöhnt, die Pflegekräfte, die Ärzte sind aktiv an einem dran. Also man wird automatisch da mitreingezogen. Man muss aufpassen als Mime, dass man nicht zu sehr da rein geschoben wird in dieses Szenario, weil man oft dann auch wirklich richtig Stress hat. Also die Werte sind manchmal wirklich erhöht und die Frequenz vom Atmen, vom Blutdruck geht hoch. Und man muss auch aufpassen, dass man nicht hyperventiliert, weil man so mitfiebert und mitspielt. Und hinterher ist man wirklich fix und fertig. Während dem Spiel merkt man das wirklich nicht. Da ist man so in der Rolle drin, aber hinterher ist das auch Schwerstarbeit gewesen.

Roman Jaburek: Vielen Dank, dass Sie noch mal jetzt da sind und sich auch die Zeit genommen haben, beide, für das Interview direkt nach der Übung. Was war denn jetzt aus ihrer Sicht die größte Herausforderung heute an diesem Trainingstag?

Jessica Ost: Also ich kann gerne anfangen. Als Schauspieler kommt man meistens mit einem Szenario ins Krankenhaus. Wir hatten hier das Problem, dass es im Vorfeld jetzt noch nix gab, ein kurzes Szenario. Aber die meisten Mimen sind sozusagen aus dem Puffer, aus einem Nebengebäude, eingespielt worden. Und das ist dann schwierig aus dem Stegreif dann sich in das Szenario hineinzuversetzen. Man kommt dann in die Notaufnahme und jetzt gehts los. Und das ist schon die Herausforderung gewesen.

Christoph Simon: Genau, also vielleicht eins vorneweg: Es gibt ja bei solchen Übungen immer so ein bisschen Übungskünstlichkeit. Also, dass es einfach Sachen gibt, die kann man nicht gut simulieren. Wir haben natürlich nicht tatsächlich irgendwelche invasiven Maßnahmen an den Schauspielpatienten durchgeführt und insofern ist natürlich immer irgendwo klar, dass das eine Übung ist. Aber ich muss wirklich sagen, ich bin extrem beeindruckt, wie gut das die Schauspielpatienten gespielt haben. Das hat sich extrem realistisch angefühlt, sodass man, glaube ich, schon ein bisschen eine Einschätzung treffen kann, was wirklich die großen Herausforderungen sind. Da muss ich wirklich auch jetzt die eigene Klinik mal ein bisschen loben. Es gibt wirklich super Konzepte. In diesem Krankenhausalarm und -einsatzplan ist wirklich sehr gut aufgeschrieben, was wer jetzt zu tun hat. Es hat alles gut funktionieren. Und trotzdem gibt es immer so Kleinigkeiten, wo man wieder merkt: Ah ja, das muss man mit auf dem Schirm haben. Also, es geht um Sachen wie, die Patienten werden versorgt, aber es muss auch rechtzeitig und schnell genug das ganze Monitoring wiederaufbereitet werden. Es müssen wieder neue Tragen und Liegen zur Verfügung gestellt werden, weil der Patientenstrom nicht abreißt, es kommen ständig neue. Diese organisatorischen Herausforderungen, an die man gar nicht so denkt. Das ist nicht das medizinische, das machen wir jeden Tag, das läuft. Das hat auch gut funktioniert. Alles Medizinische, Technische und so – das ist nicht das Problem. Das Problem ist das Management des ganzen Drumherums, die Organisation. Wo stellt man die Leute hin? Man hat teilweise Phasen wo man zu viel Personal hat oder an anderer Stelle fehlt es. Und wie man das am besten irgendwie gut koordiniert, das ist die wirkliche Herausforderung bei der Bewältigung von so einem Massenanfall im Krankenhaus. Und ich glaube, dass wir da sehr viel heute gelernt haben durch diese Übung.

Roman Jaburek: Das ist schön zu hören. Jetzt haben Sie vorhin schon, Frau Ost, sehr ausführlich erklärt, wie sie sich auf den heutigen Tag vorbereitet haben. Geht das bei Ihnen überhaupt, Herr Doktor Simon, weil es für Sie ja tägliche Routine ist? Oder sind sie einfach so reingesprungen?

Christoph Simon: Ich war insofern, glaube ich, gut vorbereitet, da es nicht so lange her ist, dass es mal einen Vortrag gab in unserem Arbeitskreis Notfallmedizin zu unserem MANV-Konzept, wo das eben vorgestellt wurde. Was ich jetzt auch auf dem Schirm hatte. Und als ich dann gewusst habe, dass es diese Übung gibt, habe ich im Vorfeld tatsächlich nochmal den Krankenhausalarmplan – nicht komplett gelesen, der ist sehr lang – aber das ist so in einzelne Abschnitte gegliedert, wo quasi wirklich für jeden Funktionsbereich noch einmal auf zweien Seiten beschrieben ist, was er zu tun hat. Und das hatte ich nochmal vorher gelesen. Das ist natürlich auch wieder eine Übungskünstlichkeit, denn im Realfall hätte ich das nicht zwei Tage vorher nochmal gelesen. Da ist aber auch eigentlich wieder gut organisiert, dass das alles in diesen Boxen eben vorgehalten wird, sodass man da, wenn man eben noch ein paar Minuten hat, sich doch nochmal schnell einlesen kann. Also ich denke, dass das auch im Realfall tatsächlich ganz gut funktionieren würde.

Roman Jaburek: Jetzt haben wir von Ihnen beiden schon gehört: das lief heute bei der Katastrophenübung alles reibungslos ab. Sie war erfolgreich. Wie ging es danach weiter?

Jessica Ost: Das ist eigentlich bei uns eine relativ kurze Phase. Also, generell, die Mimen, Teilnehmer, Schauspieler müssen sich in erster Linie erstmal abschminken und umziehen, um auch diese Rolle abzulegen, dass keiner heim geht und noch Blut an den Händen hat. Einfach um das Ganze zu beenden. Klar, im Nachhinein muss vieles Material aufgefüllt werden, nochmal Neues hergestellt werden. Wenn es Probleme psychischer Natur gäbe, haben wir auch Leute, Fachleute, mit denen man auch Rücksprache halten kann. Ja, aber das ist eher selten der Fall, dass es da wirklich zu Problemen käme.

Roman Jaburek: Dr. Simon?

Christoph Simon: Genau, also bei uns wird es jetzt noch so eine Nachbesprechung geben. Ja, wo ich nicht genau weiß, wie die aussehen wird. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir eben gerade solche Probleme, die vielleicht zutage getreten sind, adressieren werden, überlegen werden, wie man das verbessern kann. Und dann ist es so, dass wir einen nicht so kleinen Teil an Verbrauchsmaterialien geöffnet haben, dass wir doch ein bisschen Chaos in der Klinik angestellt haben, was jetzt alles wieder aufgeräumt werden muss. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig und, das ist was, das wieder eine sehr starke Übungskünstlichkeit darstellt: Im echten Leben, wenn das jetzt wirklich ein Massenanfall von Verletzten gewesen wäre, wären wir noch über Tage beschäftigt, die Patienten zu versorgen. Und selbst wenn man die ganzen frühen Stolpersteine irgendwie meistern kann, dass man genug Personal Klinik bekommt. Ich sag mal, nach spätestens 12 Stunden lässt die Arbeitskraft deutlich nach. Und es wird aber deutlich länger gehen so ein Einsatz. Und da ist es, glaube ich, wichtig, frühzeitig daran zu denken, Personal zwischendrein mal wieder heimzuschicken, sich erholen zu lassen. Denn man wird sie ja wieder später brauchen. In so einem Massenanfall von Verletzten werden oft nur die wirklich lebensrettenden Maßnahmen, initial durchgeführt, braucht aber trotzdem oft eine vollständige Diagnostik. Also wir wären bestimmt noch viele Stunden damit beschäftigt, Patienten, die wir jetzt nur kurz im OP notversorgt haben, durch das CT zu fahren und noch eine vollständige Diagnostik zu machen. Und wir müssten auch sehr viel Dokumentation nachholen. Allein, ich sag mal, so ein bisschen die Patientenidentität wiederherzustellen. Das, was wir im Alltag nicht haben, wo wir quasi jeden Patienten komplett individuell behandeln, ist jetzt so, dass wir erstmal Nummern vergeben haben. Und sehr viel auch an persönlichen Daten, Angehörige-Nummern herausfinden, diese informieren. Da wäre noch ein sehr großer Haufen Arbeit, der da auf uns zukommen würde. Also bin ich jetzt ganz froh, dass wir jetzt wissen, es ist ein Schlussstrich drunter, wir unterhalten uns darüber und gehen dann nachher heim. Das wäre im echten Leben wahrscheinlich nicht so.

Roman Jaburek: Definitiv. Und ich glaube, da bräuchte es wahrscheinlich auch noch mehr Koordinatoren, die nichts anderes tun, als das Personal ständig zu wechseln und einzuziehen ins Klinikum. Ja, zum Glück war es heute nur die Katastrophenübung. Schauen wir jetzt nochmal, was Sie so spannend fanden heute am Tag.

Christoph Simon: Ich kann nur, wie gesagt, die großartige schauspielerische Leistung loben. Es ist wirklich beeindruckend. Für uns ist es ja nicht wirkliches Spielen. Es ist natürlich auch irgendwie schauspielerische Arbeit. Aber für uns ist es ja einfach unseren Alltag spielen, dafür muss man nicht viel können. Aber so einen Schwerverletzten realistisch zu spielen, das ist überhaupt nicht leicht. Und das haben die Schauspielpatientinnen und -patienten wirklich großartig gemacht.

Jessica Ost: Da gebe ich gerne das Lob zurück. Also, man hat oft das Problem bei Übungen, dass die Teilnehmer nicht immer so motiviert sind oder sich komplett darauf einlassen. Und das war heute absolut gar nicht der Fall. Also von Anfang an, ob der Rettungsdienst oder später in der Notfallaufnahme, im Schockraum, jeder halt, jeder Pfleger, jede Schwester, jeder Arzt hat voll mitgespielt und hat das sehr ernst genommen und war motiviert und auch sehr in der Betreuung freundlich und zuvorkommend. Und das wünscht man sich einfach auch im wahren Leben.

Roman Jaburek: Alles klar, wunderbare Schlussworte von Ihnen beiden. Sie dürfen sich jetzt gegenseitig noch mal auf die Schulter klopfen und schnaufen Sie tief durch: es ist vorbei. Ihnen einen schönen Feierabend und schön, dass sie sich noch die Zeit genommen haben für den heutigen Campus Report. Die Sonderausgabe „Katastrophenübung am Heidelberger Klinikum“. Vielen Dank für das Gespräch.

Jessica Ost: Sehr gerne.

Christoph Simon: Sehr gerne.